はじめて「世界お茶まつり」に行ってみました

静岡で開催される「世界お茶まつり」に初めて行ってきました。行く前は名前の印象から、“国際的な展示会”なのか“楽しい日本茶イベント”なのか想像つきにくいので、少し躊躇していました。ポスターもちょっと堅めです。ですが、実際に行ってみると、想像よりもフレンドリーで、温かい空間でした。

茶農家さんや担当の方が笑顔で迎えてくれて、香りを感じる、飲んで比べる、作り方を知る──そんな体験がぎゅっと詰まったイベントです。どこを歩いてもお茶の香りが漂い、時間がゆっくり流れるような心地よさがありました。

世界のお茶、日本各地の茶葉、茶器やお菓子など、まさに“お茶の世界旅行”をしているような感覚。知識がなくても五感で楽しめるイベントでした。

「世界お茶まつり」ってどんなイベント?

国内外のお茶が一堂に集まる祭典

「世界お茶まつり」は、その名のとおり世界中のお茶が集まる祭典。煎茶、ほうじ茶、紅茶、中国茶、台湾茶、チャイ、フレーバーティーなど、国も種類もさまざまなお茶を一度に楽しめます。

会場内では、茶葉や茶器の販売、スイーツの出店、体験ブース、各種講座やセミナーがあり、まるで“お茶のテーマパーク”。一言で表すのが難しいくらいの多彩な内容でした。香って、味わって、買って──お茶好きにはたまらないイベントです。

3年に1度、静岡で開催される“大茶会”

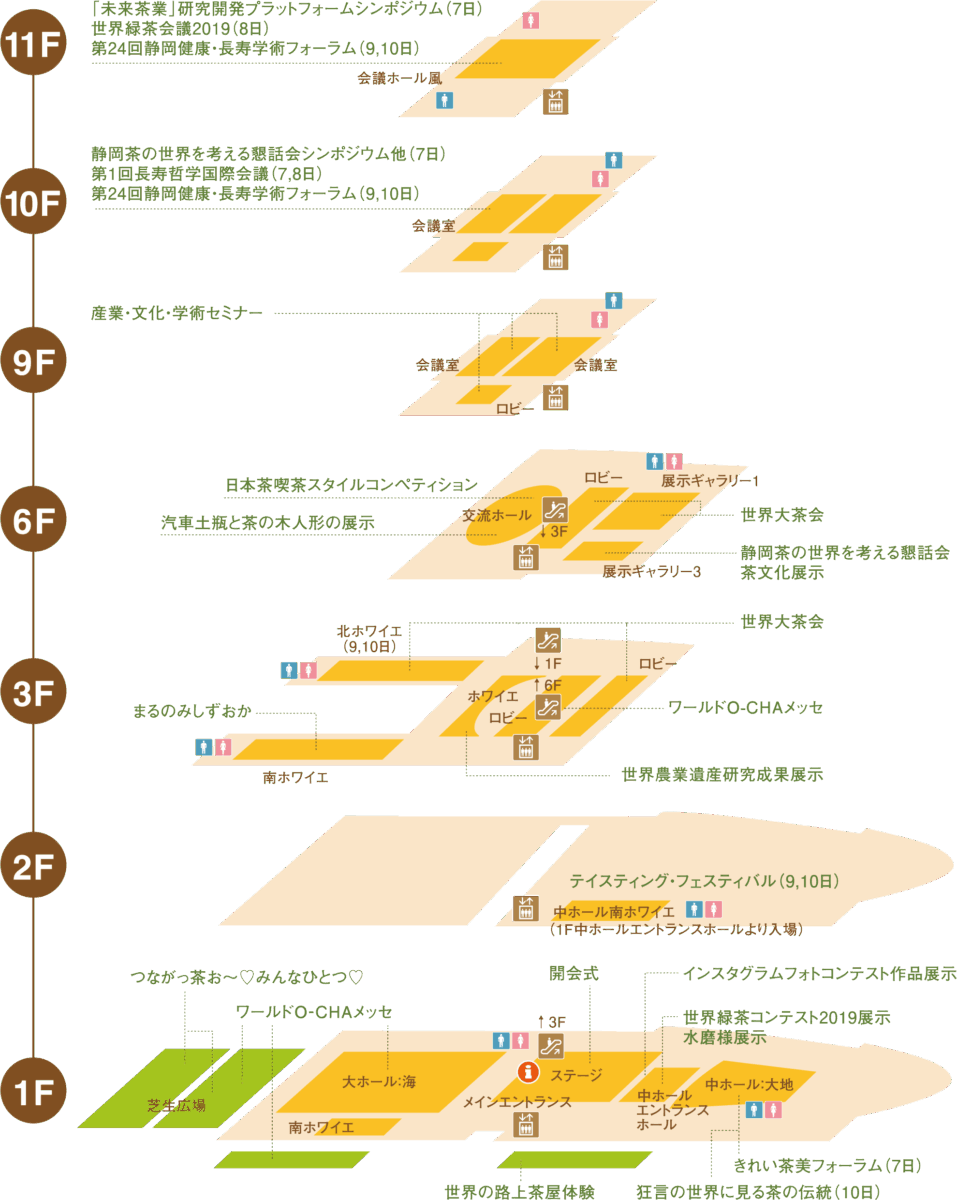

開催地はお茶どころ・静岡。グランシップで行われます。

広い会場に国内外のブースがずらりと並びます。アクセスはJR東静岡駅から徒歩すぐ。会場には広場や休憩できるスペースがあり、疲れたら座って一休みできるのが嬉しいポイントです。

開催は3年に1回。私が訪れたときも多くの来場者で賑わい、国内外のお茶好きさんが楽しんでいました。

はじめて行く人が感じた「ここが楽しかった!」

体験がとにかく楽しい

煎茶から、ほうじ茶、紅茶、中国茶、台湾茶、チャイ、フレーバーティーまで、お茶が一堂に会するこのイベントは、まさに“お茶天国”。一口ごとに香りや味わいが違い、「これが同じ“お茶”なの?」と驚くことの連続でした。

元は同じお茶の木の葉からできた飲み物なのに、香りも味も色も全く違います。普段は自分の好きなものを選んで飲んでいるので、幅が狭くなりがちなのだと気が付きました。こういう場では、あえて自分で選ばず、おすすめをいただいて新しい出会いをした方がいいと思いました。

特に印象的だったのは、茶農家さんとの距離の近さ。「今年のこのお茶、茶商から評判が良いけど茶農家仲間の評価は普通、逆にこっちのお茶は茶農家仲間から褒められたけど茶商は普通なんだ」といったウェブサイトにもSNSにも載らないような、普段は絶対に聞けない話を聞けるのは、イベントならではの楽しみです。お茶をいただきながら、一期一会のお話を聞く時間がとても興味深いものでした。

しあわせと自由のある空間

やっぱり好きなものに囲まれているのは楽しい。

何をするでもない時間でもその空間にいるだけで心が華やぎ、楽しい気持ちになり、(おそらくストレスもなくなり)自由を感じるのがフェスやイベントのいいところだと私は思っています。

お茶が好きなら好きなものだらけの空間は間違いなくしあわせと自由に近い場所。

お茶に関する学びがある

世界お茶まつりでは、会期中にお茶に関する「産業・文化・学術セミナー」も多数開催されています。

歴史、文化、ブランディングやペアリングなど、様々な切り口からお茶を学ぶことができます。

規模がすごい

世界お茶まつりは規模がすごいです。

参考に会場図を下に掲載します、会場のグランシップの屋内外の多くの場所を使って各所にブースが配置されていて、まさに右を見ても左を見ても、上も下も、外も中も全てお茶!いろいろな角度からお茶を見る機会があり、写真や映像も全てお茶。

帰宅してこの記事を書いて振り返って、改めてあの空間は特別だったと感じています。

「知られざる和紅茶のルーツ」セミナーに参加

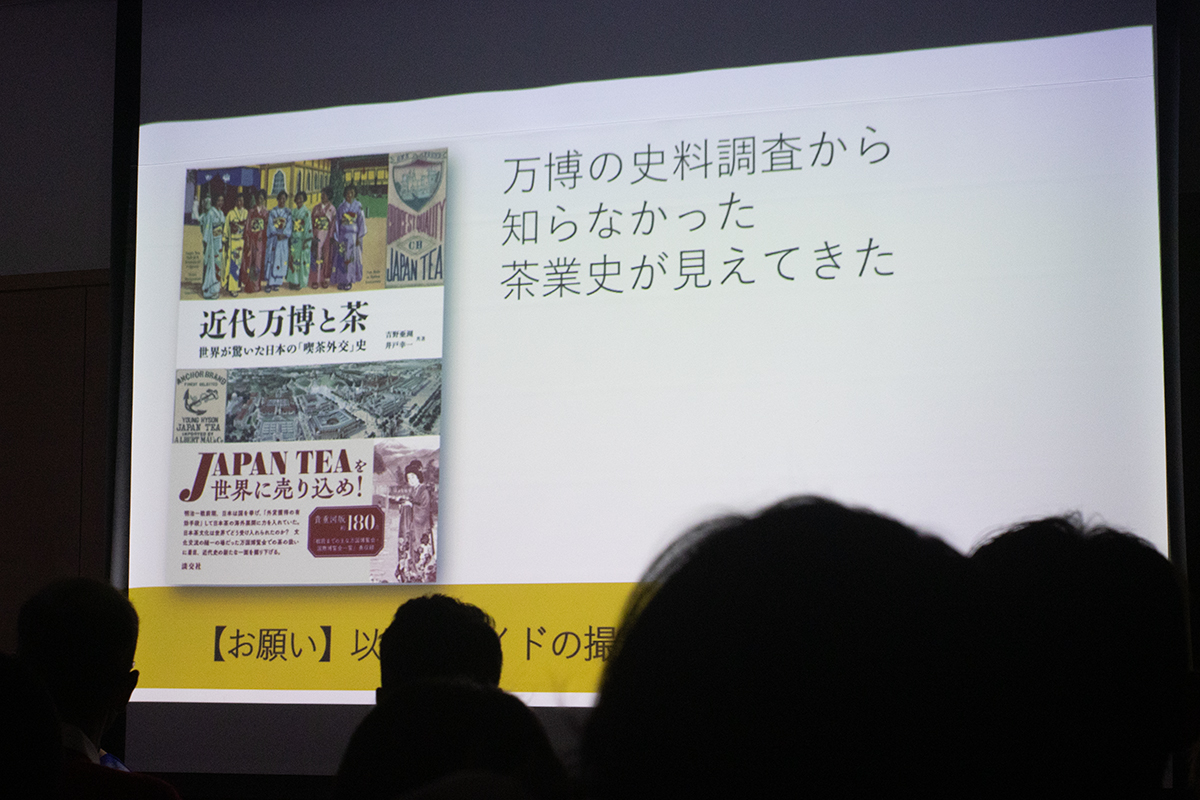

私は吉野亜湖講師の「知られざる和紅茶のルーツ~新史料から解き明かす!」に参加しました。

日本における和紅茶製造の開始年を、一次資料を訪ね歩き読み解くことで定説を覆していく過程を解説する内容です。調査内容は今後論文になるそうです。

紅茶を日本人が製造した、となると明治期になるそうで歴史としては最近の出来事なのだなと思いました。日本が鎖国をしてから紅茶の製法が成立したので紅茶が入ってくるのが遅かったのでしょうね。

長崎のグラバー邸には茶を製造した釜が残っていますが、当時は茶葉を買い付け、仕上げは外国人貿易商が行っており、その場合は日本における和紅茶製造の開始とはならないそうです。

山梨商店「香寿セミナー」に参加

ブースごとにセミナーを開催したり、有料のイベントを開催している所もあります。

私は山梨商店の「香寿飲み比べセミナー」参加しました。

山梨商店では販売ブースの横に席を設け、時間ごとにテーマに沿ったセミナーを開催しました。

私が参加した「香寿セミナー」は茶匠 山梨宏之氏の話を聞きながら葡萄の香りがする品種「香寿」を飲み比べたり、香寿に合わせるために作られたinconeriさんの茶菓子とのペアリングを楽しむセミナーです。

香寿の発見と商品化に始まり、山梨氏おすすめの淹れ方、廃棄茶葉を出さない工夫など貴重なお話を聞きながらの楽しいひとときで、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

私は香寿が好きです。

ナチュラルな葡萄の香りが好きなのももちろんですが、自然交配でこの特徴ある品種ができ、偶然が重なって発見され商品になったというストーリーもロマンを感じます。いつか放棄茶樹や畦畔茶をめぐって自分だけのおいしい茶樹を見つけたいと思っています。しかし、現実は茶の苗を2回も枯らしています。現実は厳しい。香寿はプロに見いだされて本当に良かったです。

思わず連れて帰りたくなるお茶も

試飲して気に入ったお茶は、その場で購入できるブースが多くあります。私はほうじ茶を中心に、煎茶、和紅茶、烏龍茶を購入。茶器やお菓子を扱っているブースもあり、“家族や自分へのおみやげ探し”も楽しみのひとつでした。

使っている茶器も見逃せない!

普段はなかなか見られない、プロが使用している茶器を間近で観察できるのもイベントならでは。ブースやデモンストレーションで使用している茶器は、意外と市販されていることが多く私たちも手に入れることが可能です。

ブースでの会話で淹れ方と一緒に茶器の質問している人をよく見かけますし、話が弾むきっかけになることも。最近は水色が見える透明な茶器をよく見かけます。

はじめて行く人へのヒント

服装・持ち物のポイント

会場内を歩き回るので、動きやすい服装がおすすめ。試飲が多いので荷物を少なめにし、なるべく両手は開けた方がいいと思います。試飲用のカップはブースごとに用意されていますが、マイ試飲カップを持参してもOK。

パンフレットや購入したお茶が入るマイバッグがあると便利です。

混雑を避けるなら平日の午前中

週末はブースが混み合いますが、平日午前中は比較的ゆったり。飛び入りで体験プログラムに参加できることもあります。午後はにぎやかで楽しい雰囲気ですが、夕方には売り切れが発生するので、気になる商品は早めにチェックを。

予約不要で参加できる有料試飲やイベントもありますが、夕方早めに締め切るところもあったので、目当てのイベントは早めに訪問してください。

私は予約不要だからと油断しまして、参加したかったいくつかのイベントを逃してしまいました。。。

今回、日本茶AWARDの三次審査が会場内で同時開催されていたのですが、関東なら予約開始と同時に満席となるイベントなのに、世界お茶まつりは平日は枠が埋まってなく、飛び入りOKでした!

一方、セミナーやイベントの開催は土日の方が数が多く、メインと思われる大規模なセミナーも集中しています。

日本茶まつりに何を求めるかでベストな来場日も変わると思いますが、混雑を避けるなら平日午前中から。

私は次回は金曜に試飲やイベント参加をして、土曜にセミナー受講する2日参加ができたら理想と思ってます。

予約はした方がいい

来場日が決まっていたら予約はなるべくした方がいいです。

基本的にイベントやセミナーは席数が決まっていて予約優先になっています。

当日の飛び入りOKはあくまでサプライズで、ない時もあるし、当日参加は立ち見になってしまうこともあるようです。

予約可能なセミナーやイベントは世界お茶まつりのウェブサイトに予約方法が掲載されます。

各ブースで行われるイベントは、個々のウェブサイトやSNSで告知をしていたので、気になるブースは事前にチェックしておくのがおすすめです。

気になるお金について

入場は無料だが有料のセミナー・イベントがある

世界お茶まつりの入場は無料ですが、セミナーやイベント、飲食は有料のものがほとんどです。

参加費用を現地で支払って参加するため、色々と体験した人は思ったよりお金がかかったと感じるかもしれません。

費用は事前にウェブサイトやパンフレットに公開されているので、チェックしておくといいと思います。

有料になっているものは費用の分、内容が充実していることが多かったです。

例えば、参考資料があったり、プロの淹れたてを味わえたり、茶菓子がついてくるなどです。

私は費用分の価値はあると感じました。

現金があった方がいい(キャッシュレス対応状況)

気になるキャッシュレス対応状況ですが、ブースでの購入は8割程度PayPayに対応していました。Airペイ経由でクレジットカードや各種QRに対応してある所もあるといった感じです。

セミナーやイベントの参加費用は現金支払が多く、ウェブから予約した場合も支払いは現地で現金支払いでした。

次回は2028年の開催になるので今よりはキャッシュレスが進んでいると思いますが、現状は現金がないと困る場面がありました。

会話が苦手でも楽しめる

試飲では、無理に会話する必要はありません。「試飲できますか」と聞いてみて、気に入ったお茶があれば「おいしかったです」「香りが素敵ですね」と一言添えるだけで、笑顔が返ってきます。お茶のイベントは、静かな人にもやさしい空間です。

「世界の路上茶屋」でイランのお茶をいただく

面白かったのが「世界の路上茶屋」というブース。

海外では、道路の一角で茶屋を開き、椅子に座ったり、絨毯の上であぐらをかいたりしながらお茶を飲む文化があるそうです。

「世界の路上茶屋」はその路上茶屋を再現し体験できるコーナーで、私はイランの「シャイ」をいただきました。

「シャイ」はサモワールという茶器で煮出し、都度お湯で割って飲むお茶です。

サフランナバットという棒状に固めたサフラン入りの砂糖をお茶に入れてかき回しながらいただきました。

現地ではサフランナバットを加えながらお茶を飲む、というのが一般的だそうです。

席の担当者は日本の方だったのですがとても詳しく、いろいろ教わる事が出来ました。

味は苦みが少なく、あえて例えるなら紅茶に近い味です。

茶菓子としてノーグルというアーモンドを砂糖で固めたお菓子がついてきました。

こういう普段はできない体験ができるのは面白い。

お茶好きを名乗っているけれど、海外の事は全然わかってなかったと改めて自分の無知に気づいたり…

まとめ|お茶の世界は、想像よりやさしい

「世界お茶まつり」は、知識よりも“感じる”イベント。

学んだり味わったりしながら、お茶の世界ってこんなに広かったんだー自分まだまだなーと感じられる時間でした。

「【世界】お茶まつり」の名にふさわしく、日本最大級のイベント。日本茶好き、購入したいという方から深く学びたい方、商談したい方まで幅広く対応しているので、一度は訪れてみてください。

初めてでも大丈夫。お茶好きはもちろん、なんとなく興味がある人でもきっと楽しめます。たった一杯のお茶から、世界が少し広がる──そんな体験が待っています。

次回の開催は2028年。気になる方は、ぜひ予定に入れてみてください🍵